DX推進における“羅針盤”=「デジタルスキル標準」が求められるわけ

現在、日本だけでなく、世界的にデジタルトランスフォーメーション(DX)の機運が高まってきています。従来のビジネスプロセスを変革しなければ、市場競争で生き残ることが難しいとされるこの時代、私たちに必要なスキルとはどういうものなのでしょうか。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の川北陽司先生に、DX推進における人材の重要性を踏まえ、個人の学習や企業の人材確保・育成の指針として、経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準」についてわかりやすく解説していただきました。

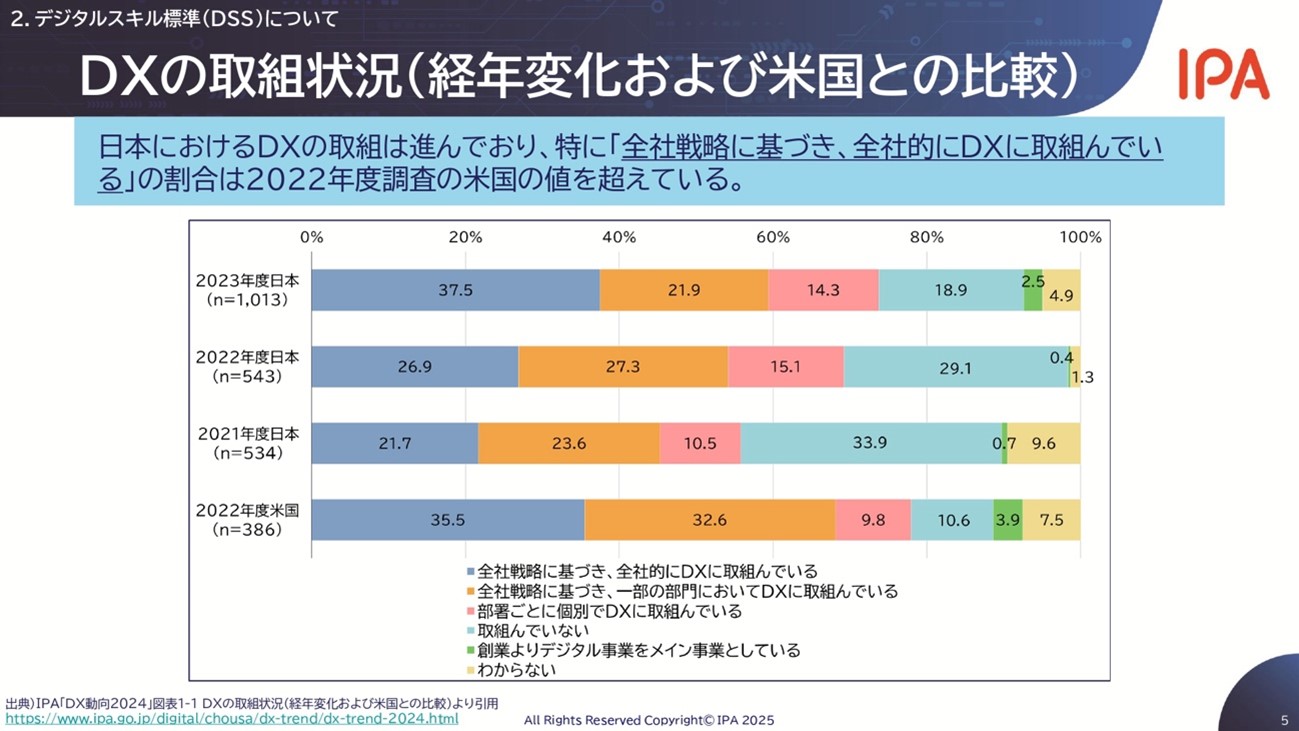

日本ではどのくらいDXが進んでいるのか

日本企業へのアンケート調査を通じて得られた「DXの取組状況」[1]によると、日本では、「全社戦略に基づき全社的にDXに取り組んでいる」という回答の割合が年度を経るにつれて大きくなっており、直近の2023年度においては米国の2022年度を超える数字になっています。

[1] IPA「DX動向2024」図表1-1 DXの取組状況(経年変化および米国との比較)https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2024.html

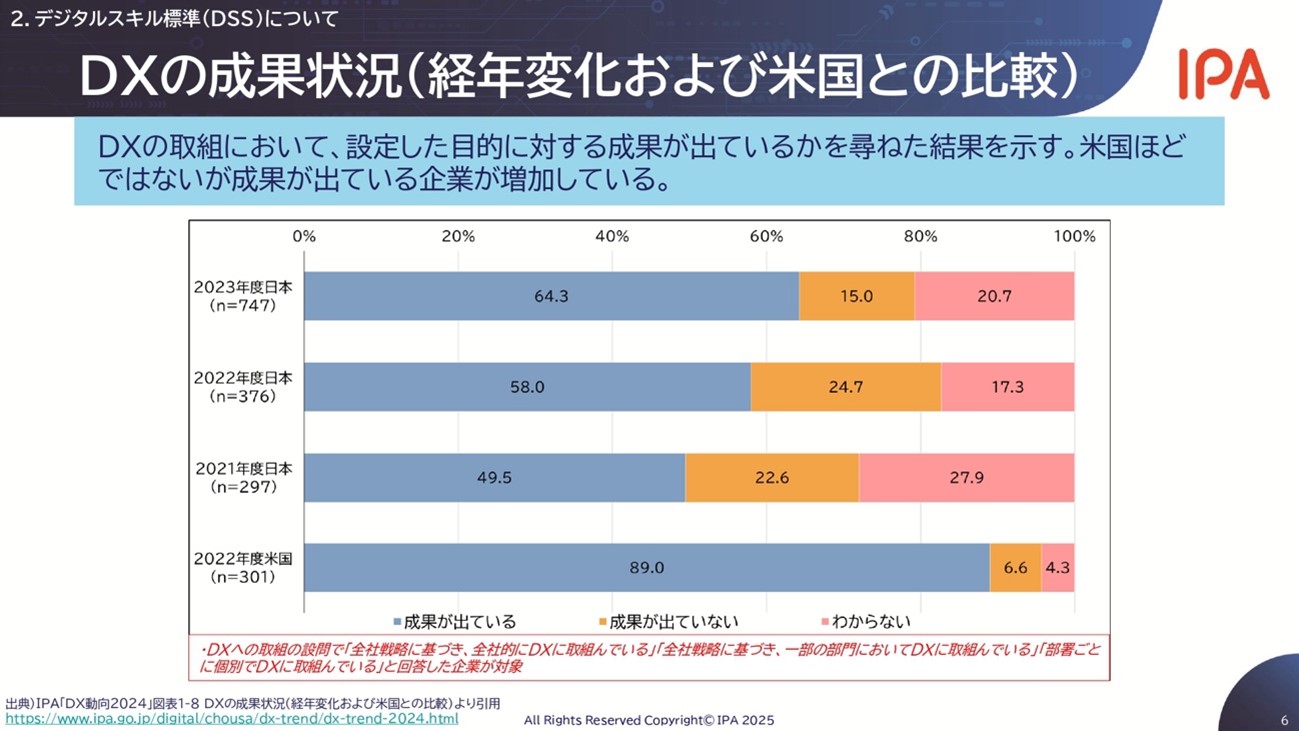

しかし「DXの成果状況」を見てみると、米国の89%の企業が「成果が出ている」と回答しているのに対し、日本は直近の2023年度であっても64.3%と、大きな開きがあることがわかります。つまり、日本は取組という観点ではDXの機運は高まってきているものの、成果という観点では未だ米国に遅れをとっていることがわかリます。

経営層や事業部門からは「何をしたらいいのかわからない」の声

実際に、企業の経営層や事業部門の方々からは「DXを進めたいが社内に人材がいない」「何から手を付けたらいいかわからない」という声を非常に多く聞きます。

これらの「わからない」を「わかる」ようにすることが、まさに今回ご紹介する「デジタルスキル標準」の目的でもあります。デジタルスキル標準とは、DXを推進する人材の役割と必要なスキルを定義しているものです。経営層にとっては人材の採用や育成の方針が、事業部門にとっては必要となる知識やスキル、優先順位がそれぞれ明確になり、ひいては次に何をするかという“打ち手”もわかるようになります。デジタルスキル標準は、DX推進における“羅針盤”として活用いただくことで、DXに取り組むだけではなく成果にも繋げることをねらいとしています。

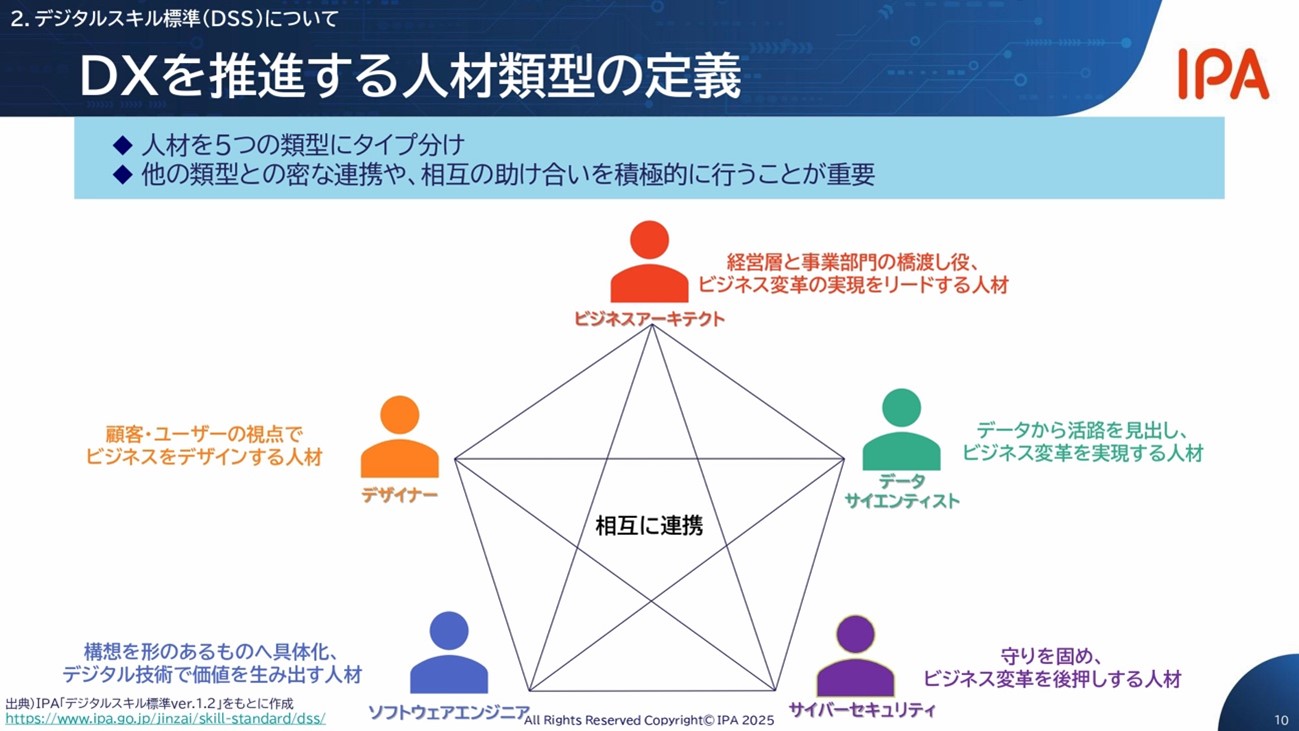

DXを推進するための「5つの人材類型」

デジタルスキル標準は、現代社会におけるすべてのビジネスパーソンが身につけるべきデジタルリテラシーを定義する「DXリテラシー標準」と、特にDXを実際に推進する方々向けの「DX推進スキル標準」という2つの標準で構成されています。ここでは「DX推進スキル標準」についてご紹介したいと思います。

「DX推進スキル標準」では、DXを推進するにあたって必要となる人材を5つの類型に分類しています。

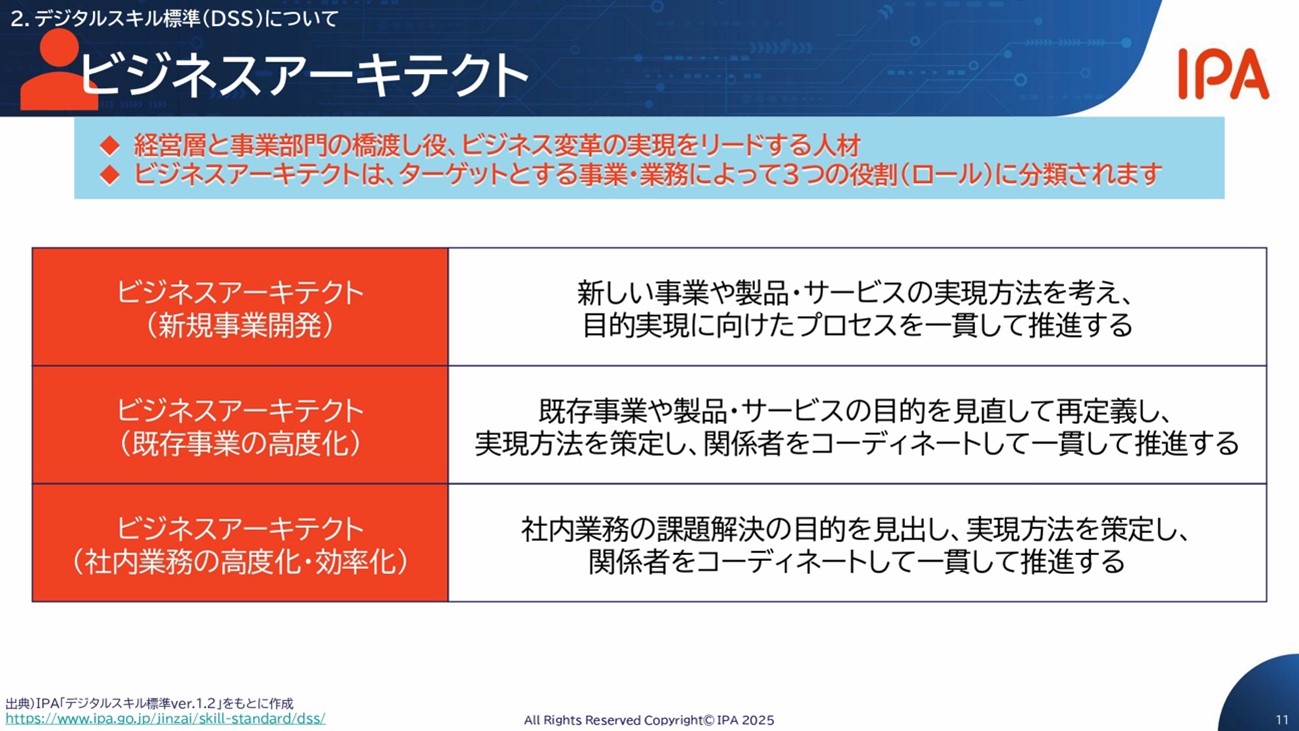

①ビジネスアーキテクト

経営層と事業部門の橋渡しを行い、ビジネス変革をリードする人材です。新規事業、既存事業、社内事業という、それぞれ担当する事業によって役割(ロール)が大きく3つに分かれています。

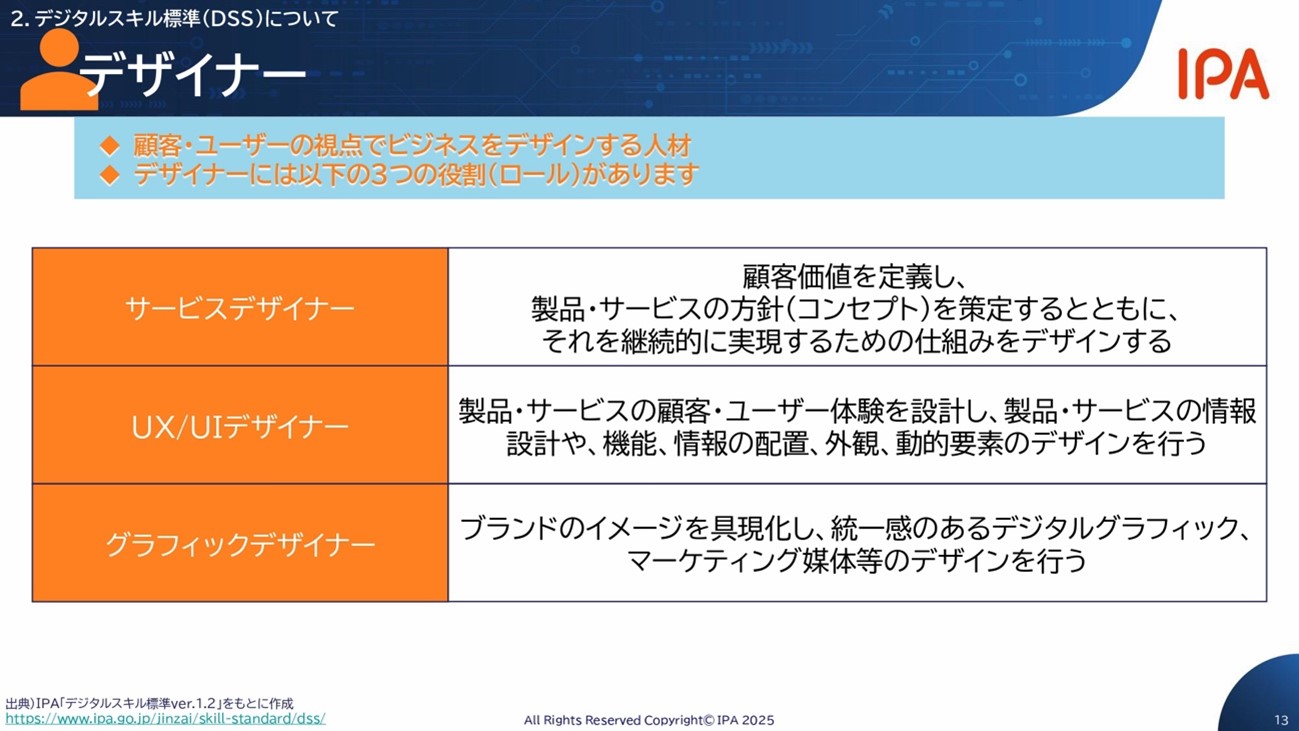

②デザイナー

顧客、ユーザーの視点でビジネスをデザインする人材です。一般的にデザイナーというと「絵を描く人」というイメージがあるかもしれませんが、DXではもっと広い意味で「ビジネスそのものをデザインする」人材のことを指します。サービスデザイナー、UX/UIデザイナー、グラフィックデザイナーという3つの役割が定義されています。

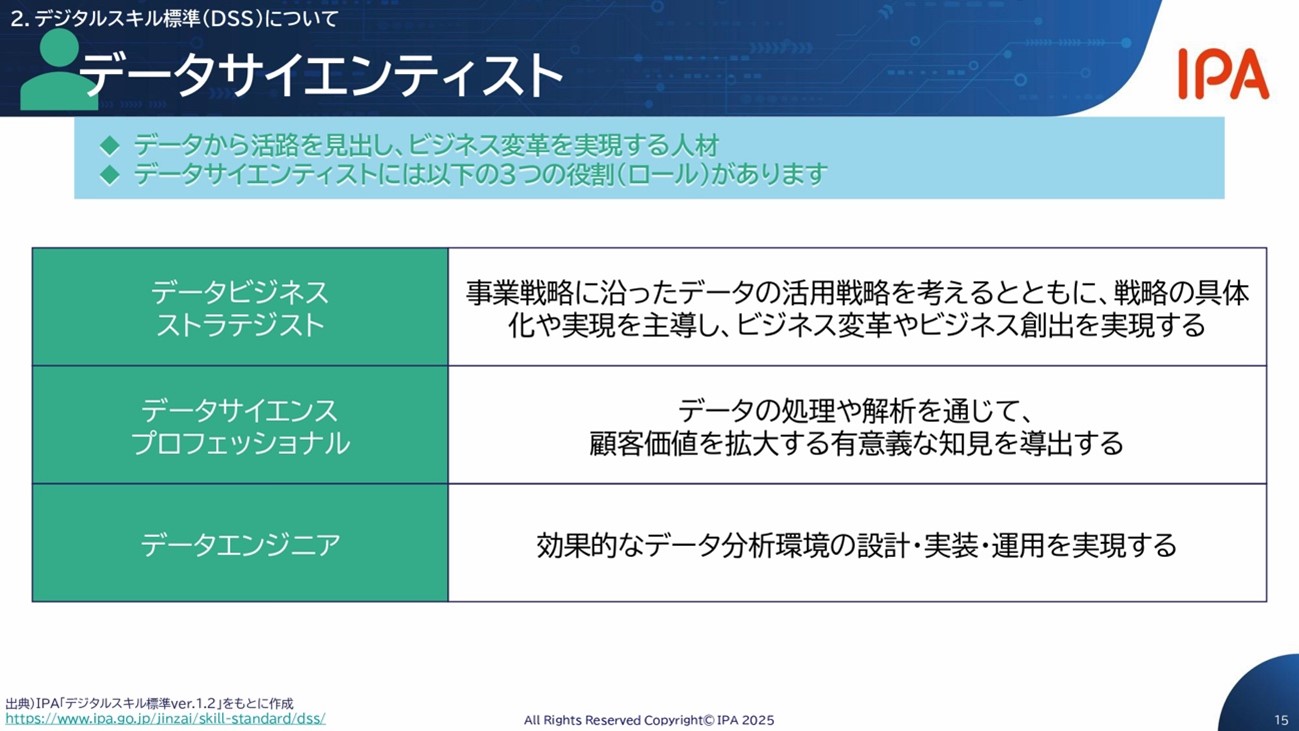

③データサイエンティスト

データから活路を見出し、ビジネス変革を実現する人材です。データビジネスストラテジスト、データサイエンスプロフェッショナル、データエンジニアという3つの役割が定義されています。

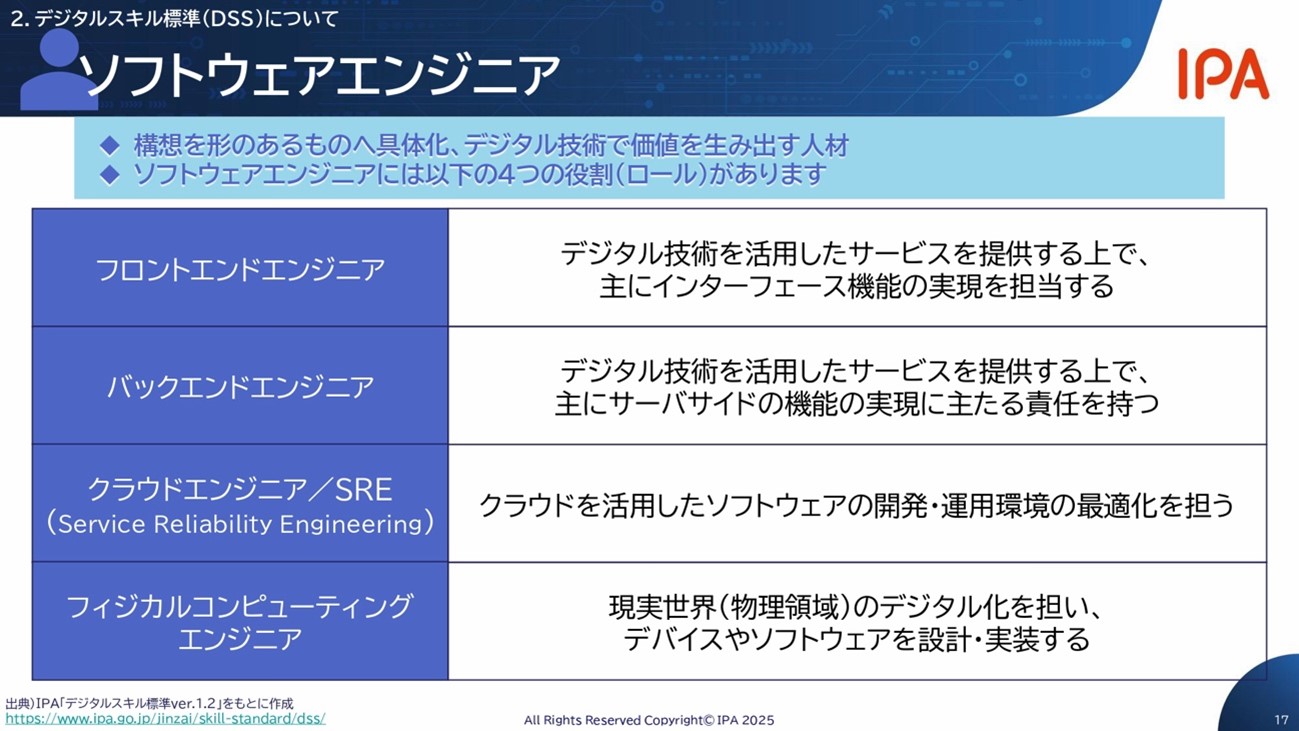

④ソフトウェアエンジニア

構想を形のあるものへ具体化し、デジタル技術で価値を生み出す人材です。いわゆる“システムエンジニア”と呼ばれる方々になります。こちらは大きく4つの役割(フロントエンド、バックエンド、クラウド、フィジカルコンピューティング)が定義されています。

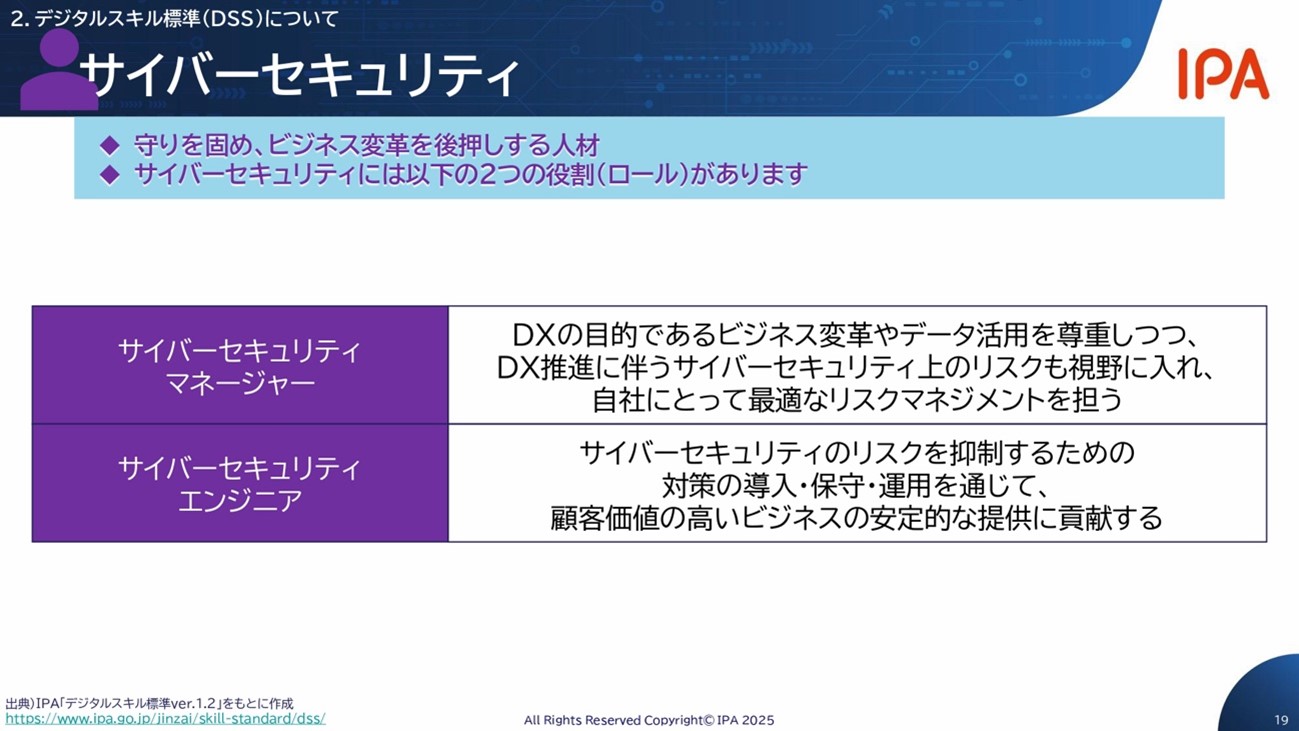

⑤サイバーセキュリティ

イメージとしては、例えばDXを進めることが“アクセル”ならば、“ブレーキ”に該当するのがこのサイバーセキュリティになります。ビジネスにおける様々なリスクを考慮し、DXの推進を安全に後押しする人材であり、マネージャーとエンジニアという役割に定義されています。

DXを推進するためには、それぞれが単独に進めるのではなく、相互に連携をしながら進めることが非常に重要になります。まずビジネスアーキテクトがプロダクトのビジネスモデルを考え、次にデザイナーがそのモデルを元にビジネスの全体をデザインし、データサイエンティストがデータに基づいた意思決定をサポートし、ソフトウェアエンジニアがプロダクトを作り込み、最後にサイバーセキュリティの観点で全体を俯瞰しながら事業全体のリスクをコントロールする。全員が力を合わせることでDXを実現することができるのです。

変化に気づき、受け入れることがDXの第一歩

デジタルスキル標準の一番のメリットは、企業と個人の間でのミスマッチが起きにくくなることだと思います。求める/求められるスキルやミッションが明確化されることで、キャリアパスもスムーズになり、ひいては日本全体の経済の活性化やDXの底上げにも役立つものと考えています。

DXの現場では、これまでのやり方で通用していたものが、ある日突然通用しなくなり、気がついた時にはもう手遅れだったということが起こり得ます。環境の変化や危機への対応の遅れが後々の大きな致命的損害を引き起こすという、まさに「ゆでガエル理論」[1] です。DXを他人事ではなく自分事として捉え、変化を受け入れるマインドを持つことがDXの第一歩に繋がりますので、リスキリングの際には、ぜひこのマインドセットの変革も合わせて進めていただければと思います。

[1] 「カエルを急にお湯の中に入れるとびっくりして逃げ出すが、水の状態から入れて徐々に温度を上げていくと、周囲の温度変化に気が付かず、気が付いた頃には茹で上がってしまっている」という、ビジネス環境の変化に対応することの重要性や困難性を指摘するために用いられる比喩・教訓。

【DXについてより深く学びたい方におすすめのコンテンツ】

デジタル人材キャリアインタビュー

実際にDXの推進役として企業で活躍している方々をIPA公式webサイトでご紹介しています。

https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-transformation/careerints/index.html

学習ポータルサイト「マナビDX」

経済産業省とIPAが運営するデジタル人材育成プラットフォーム。デジタルスキルの学習コンテンツを多数掲載しています。

参考:人材類型別の講座

「マナビDX」の講座の中から、経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座 [1]」として認定されており、かつ専門実践教育訓練給付金の対象であり、さらに認定時期が比較的新しく、最新の技術トレンドに沿った内容の例をいくつかご紹介します。

①ビジネスアーキテクト(新規事業開発)を目指す人向け

・探究インテリジェンスプログラム~AI活用とインテリジェンス経営で国際動向を味方に~(株式会社オシンテック)

https://www.recurrent-navi.metro.tokyo.lg.jp/course/145738

②サービスデザイナーを目指す人向け

・サービスデザインDXコース(株式会社東京ストリート学舎)

https://www.recurrent-navi.metro.tokyo.lg.jp/course/145942

③データビジネスストラテジストを目指す人向け

・0からはじめるコンペで学ぶAI・データサイエンス実践講座(3か月)(株式会社SIGNATE)

https://manabi-dx.ipa.go.jp/courses/00033-000012

④フロントエンドエンジニアを目指す人向け

・Webエンジニア転職コース(Java・24週間)(株式会社SAMURAI)

https://manabi-dx.ipa.go.jp/courses/00165-000011

⑤サイバーセキュリティマネージャーを目指す人向け

・ホワイトハッカー育成コース(ヒートウェーブ株式会社)

https://www.recurrent-navi.metro.tokyo.lg.jp/course/145991

[1] 経済産業大臣が認定する教育訓練講座(通称「Re スキル講座」)